美国区域创新计划实施经验及对中国的启示

2025-10-28 09:51:57 浏览数量:次

为应对国际科技竞争和国内创新发展不平衡等问题,美国将区域创新计划作为重要手段加快产业领域布局,以巩固和提高美国的创新能力。通过实施不同区域创新计划,自上而下地将半导体、人工智能、量子计算和先进生物技术等关键技术领域在全美布局,从而完成传统产业升级以及新兴产业和未来产业部署。美国的科技创新资源和投资集中在少数沿海城市和地区。根据《2024年全球创新指数》报告,美国科技创新集群位居前25名的旧金山、波士顿-剑桥、圣地亚哥、纽约、洛杉矶、华盛顿和西雅图,主要分布在美国的东部和西部沿海。美国联邦政府意识到完全依靠自由市场的资源配置方式导致创新资源集中在少数城市,因此通过系统的顶层设计和有效的央地协同,实现了区域创新与产业创新的协同部署。2022年,美国颁布《芯片与科学法》,授权设立4项新的区域创新计划,这在美国区域创新发展历史上前所未有,其实现了联邦政府支持区域创新的里程碑式跨越。

党的十八大以来,中国不断加强区域创新布局,先后布局建设三大国际科技创新中心、综合性国家科学中心以及区域科技创新中心。党的二十届三中全会明确提出,要完善实施区域协调发展战略的机制,推进科技创新央地协同。虽然现阶段中国区域创新能力整体提升,但区域创新能力发展不平衡问题依然突出,央地协同存在资源统筹效率不高,区域创新同质化竞争较为普遍,部分地区出现创新要素配置“虹吸”等现象。在新形势和新要求下,中国迫切需要加强区域创新顶层设计,聚焦重点科技和产业领域,统筹科技创新资源,引导多元科技投入。因此,本文借鉴美国区域创新计划实施经验,为中国进一步优化区域创新政策提供经验和思路。

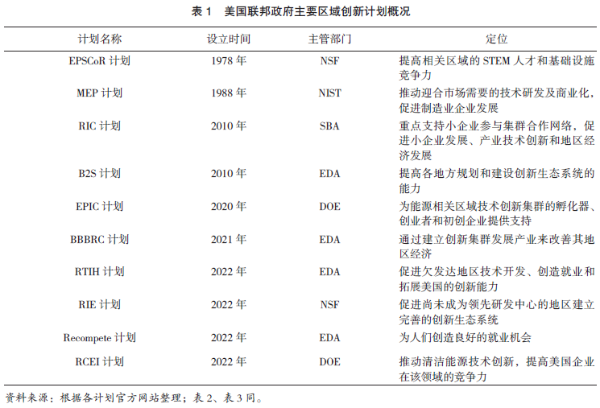

/ / 美国实施区域创新计划的发展历程 20世纪70年代以来,美国陆续实施多项区域创新计划引导公共部门和私营部门合作,研发、应用、传播技术和商业知识,促进区域经济和就业,逐步推动区域创新体系建设。截至2024年12月,美国联邦政府层面仍在执行预算的区域创新计划共有10项,见表1。通过比较这些计划的实施背景和核心举措,可以看出美国的区域创新计划呈现出阶段性特征。

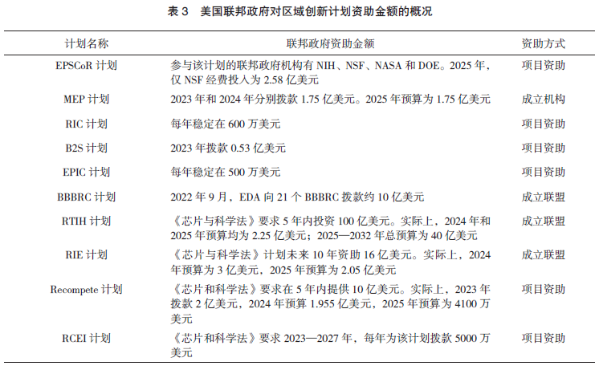

第一阶段:20世纪80年代到2008年金融危机爆发之前。推动美国联邦政府拥有的技术向各州和私营部门转移,鼓励中小企业技术创新。20世纪80年代,美国相继颁布《史蒂文森-威德勒技术创新法》(1980年)、《拜杜法》(1980年)、《联邦技术移转法》(1986年)、《国家竞争力技术移转法》(1986年)、《综合贸易与竞争性法》(1988年)、《国家技术移转与促进法》(1995年)等法律,为政府技术转移与扩散提供了制度保障。这一时期,美国主要实施“激励竞争研究既定”(Established Program to Stimulate Competitive Research,EPSCoR)计划和“制造业拓展伙伴”(Manufacturing Extension Partnership,MEP)计划。EPSCoR计划是美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)1978年基于美国国家科学委员会(National Science Board,NSB)的一项决议设立的,目标是通过支持人才培养和基础设施建设,提高目标区域的科学、技术、工程和数学(Science,Technology,Engineering,and Mathematics,STEM)教育竞争力。MEP计划最初为“制造业技术中心”计划,源于《综合贸易和竞争性法》,于1989年在南加利福尼亚州、俄亥俄州和纽约率先建立,后于1998年更名为“制造业拓展伙伴”计划,由商务部下属的国家标准技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)负责管理,定位为区域性中小企业技术服务与转移中心。当前,MEP计划已发展成为遍布全美的国家网络,包括分布在各州的51个MEP中心及460个MEP服务点和1440余名专家顾问,为美国制造业企业提供服务。据统计,2023财年联邦政府向MEP每投入1美元,就会产生24.6美元的新增销售额和27.5美元的外部投资。 第二阶段:2008年国际金融危机爆发后到《芯片与科学法》颁布之前。建设区域创新集群,强化创新主体间的联系,加大对区域创新体系建设的支持力度。2009年,美国颁布的《国家创新战略》指出,通过发展区域创新集群创建有竞争力的区域,为商务部经济发展署(Economic Development Administration,EDA)提供区域规划和配套拨款,并且将发动清洁能源革命作为国家优先事项。随后,美国联邦政府启动了多项区域创新计划。2010年,“区域创新集群”(Regional Innovation Cluster,RIC)计划实施,由美国小企业管理局(Small Business Administration,SBA)负责管理,重点支持小企业参与集群合作网络,以促进小企业发展、产业技术创新和地区经济发展。“规模建造”(Build to Scale,B2S)计划源于《2010美国竞争力再授权法案》及2011年据此法案修订的《史蒂文森-威德勒技术创新法》,授权EDA启动“区域创新战略”计划,包括区域创新集群、科学和研究园,提高各地方规划和建设创新生态系统的能力,支持创新驱动发展和未来产业发展,该计划后更名为B2S计划。2020年,美国国会委托能源部技术转型办公室(Office of Technology Transitions,OTT)启动“能源创新集群”(Energy Program for Innovation Clustersk,EPIC)计划,为支持能源相关区域技术创新集群的孵化器、创业者和初创企业提供资金。“重建更美好区域挑战”(Build Back Better Regional Challenge,BBBRC)计划由《2021年美国救援方案法案》授权设立,由EDA主导,目的是通过建立创新集群发展产业恢复地区经济。 第三阶段:《芯片与科学法》颁布后。加大区域创新中心建设和项目部署力度,促进欠发达地区发展。2022年美国《芯片与科学法》推出的4项区域创新计划,是美国联邦政府支持区域创新发展的里程碑式战略举措。该法案授权NSF设立“区域创新引擎”(Regional Innovation Engines,RIE)计划,目标是促进尚未成为领先研发中心的地区建立完善的创新生态系统;授权EDA推进“区域技术和创新中心”(Regional Technology and Innovation Hubs,RTIH)计划,以创新能力、地理分布为主要考虑因素,促进技术开发、创造就业和拓展美国的创新能力;授权EDA设立“再竞争试点”(Distressed Area Recompete Pilot,Recompete)计划,主要投资经济困难的区域,为人们创造和提供良好的就业机会,为长期不被关注的区域注入新的经济活力;授权美国能源部设立“区域清洁能源创新”(Regional Clean Energy Innovation,RCEI)计划,推动清洁能源技术创新,提高美国企业在该领域的竞争力。

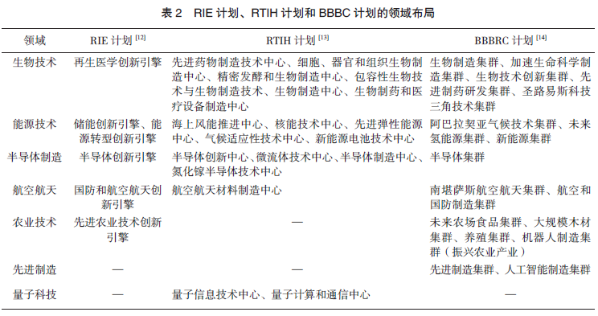

/ / 美国实施区域创新计划的策略与关键举措 2.1 通过区域创新计划实现关键领域布局 由于新一轮科技革命和产业变革引发的技术体系调整及中国科技力量的提升,美国越来越重视关键核心技术领域的布局。2020年美国发布《关键和新兴技术国家战略》,对20个关键核心技术进行全局战略部署。此后,美国分别于2022年、2024年对关键技术清单进行更新。为保持其在关键技术领域的领先地位,区域创新计划成为美国实现关键技术领域全国布局的重要途径。 通过区域创新计划加强关键技术领域布局。美国区域创新计划具有明显的领域特征,尤其是2020年以后,美国新推出的区域创新计划主要聚焦关键技术重点领域(Key Technology Focus Areas,KTFA)进行攻关。例如,BBBRC计划重点资助先进制造业、人工智能、清洁能源、机器人、生物技术和航空航天等领域,RTIH计划和RIE计划则围绕人工智能、机器学习和软件开发、高性能计算、半导体和先进计算机硬件和软件、量子计算和信息系统、机器自动化与先进制造等具有前沿性、风险性、战略性和成长性的关键技术领域进行布局。 通过区域创新计划实现关键领域技术储备。美国通过不同的区域创新计划对同一领域的多个细分方向进行资助,鼓励多路线并行发展以进行技术储备。RIE计划、RTIH计划和BBBRC计划在生物技术、能源技术、半导体制造和航空航天等关键重点领域均有布局(见表2)。

通过区域创新计划实现创新全链条布局。美国区域创新计划贯穿从基础研究、应用研究到技术开发和产业化应用的创新全链条。例如,由美国NSF主导的RIE计划侧重于创新链前端,主要促进研究能力的提升和新知识的创造;由EDA主导的RTIH计划侧重于创新链中端,主要支持技术创新和开发;由EDA主导的BBBRC计划侧重于创新链的后端,主要服务于产品商业化应用。这些计划旨在畅通美国从基础研究到技术创新、开发、示范再到产业化的路径,强化产学研合作。 2.2 跨机构、跨层级、跨计划建立协调机制 美国区域创新计划的实施采取“全政府战略”(All-of-Government Strategy),通过美国联邦政府各个部门和州政府共同参与及不同计划之间的衔接,加强国家层面科技创新力量整合。 建立联邦机构间的协调机制。联邦政府机构间通过成立协调委员会协调不同联邦政府机构的创新活动,避免资源的重复配置。例如,执行EPSCoR计划的联邦政府机构NIH、NSF、NASA和DOE成立了机构间协调委员会(EPSCoR Interagency Coordinating Committe,EICC),协调EPSCoR计划部署,避免部分州和地方政府从多个机构重复获得EPSCoR计划资助项目。RTIH计划建立由商务部领导,教育部、小企业管理局、住房与城市发展局、社区发展金融机构基金、国家经济委员会、就业与培训局、科技政策办公室、国防部、能源部、管理和预算办公室等多个部门联合的机构间协调委员会,加强跨组织、部门间的合作与协调,确保各部门战略目标的一致性。NSF与EDA签署谅解备忘录,建立RIE计划与RTIH计划的跨机构协调机制。 建立联邦政府和州及地方政府间的协调机制。联邦政府、州政府及地方政府主要就区域创新计划的资金配置、人员配置等进行协调。如MEP计划设立的制造业技术中心,明确其资金由联邦政府、州政府及地方政府三级政府联合提供,与技术研发方、技术扩散方和技术使用方建立广泛的公私合作伙伴关系,并向中小型企业收取中心服务费用。 建立不同计划间的衔接机制。美国区域创新计划会通过设置申请条件,加强不同计划之间的衔接。例如,至少1/3的RTIH的遴选向接受政府研究资助较少的地区倾斜,如具备国家科学基金会EPSCoR计划资助资格的地区。 2.3 政府稳定支持与多元主体投入相结合 美国区域创新计划的实施主要以联合体或者产业联盟等虚拟组织为实施主体。在这种模式下,联邦政府通过稳定投入,引导地方政府、高校、研究机构、产业部门及其他利益相关者形成广泛的创新合作关系,这样也有利于引导社会资本投入。 美国联邦政府持续稳定支持各类区域创新计划。截至2025年1月,美国联邦政府每一财年的财政预算对10项区域创新计划都有不同规模的经费投入(见表3)。例如,MEP计划自1988年设立以来,持续由联邦预算拨款支持,2025年预算金额达1.75亿美元;2010年设立的“区域创新集群”计划,每财年的预算拨款为600万美元。

依托虚拟组织拓展多元投入渠道。例如,RIE计划由牵头机构和合作伙伴组成的联盟实施,美国联邦政府经费直接下拨至牵头单位,非联邦政府机构(州和地方政府、慈善事业和私营企业等)按照约两倍于联邦财政资金的规模进行配套资助。其中,联邦经费支持政策按照RIE计划不同的发展阶段(包括开发阶段、萌芽阶段、新兴阶段、增长阶段和成熟阶段)予以资助。在开发阶段实行Type-1类型资助,资助金额为100万美元/项目,计划资助50个项目,最长资助期为2年,为后期萌芽阶段做好充分准备。在萌芽阶段、新兴阶段和增长阶段实行Type-2类型资助,初始投资为1.50亿美元,即在2年内共资助10个创新引擎,每个引擎资助1500万美元。如果创新引擎能按预期发展,在未来10年将共资助16亿美元,每个引擎可获得1.60亿美元,此阶段的创新引擎目标是建立稳定的合作伙伴关系,发展科学、技术、教育和劳动力,最终发展到成熟阶段,实现引擎的自我维持。截至2024年1月,10个RIE计划总共获得超过5.30亿美元的投资,其中美国联邦政府资助1.50亿美元,非联邦合作机构提供的配套资助超过3.65亿美元。

/ / 对中国优化区域创新政策的启示 美国统筹布局区域创新计划,聚焦关键技术领域围绕创新链分工合作,在全国范围内实现联邦政府、州政府、地方政府及市场主体的协同,具有典型的“举国体制”特征。中美两国虽政体不同,但政府支持区域创新生态发展的角色面临相似挑战,本文借鉴美国实施区域创新计划的经验,提出强化中国区域创新政策的启示。 3.1 加强顶层设计,强化央地协同机制建设 中央科技委员会成立后强化科技创新统筹,在央地协同部署重大科技任务上取得成效。但当前中国部分区域创新政策存在定位趋同和功能泛化现象,需要进一步加强对区域科技创新发展布局的宏观统筹。一是完善部门间协同推进区域科技创新的工作机制。加强部门之间的协同审查,在批复区域创新计划时,注重领域、区位和支持方式等的错位协同。二是建立部委与地方协同推进区域创新的工作机制。将中央和地方科技创新工作纳入统一整体加以谋划,提升“国家所需”与“地方所能”紧密度。建立中央和地方科技计划项目的衔接机制,加强国家级和省级计划在发展目标、布局领域、资助方式、改革保障等方面的联动,形成央地合力推动区域创新发展的新格局。 3.2 聚焦重点领域,以创新链布局牵引区域协调发展 中国在量子信息、集成电路、生物医药和新能源汽车等领域取得长足发展,但从空间分布来看,仍存在区域竞争大于合作、全国范围内重复布局的现象。一是遴选重点产业,优化创新链的空间布局。梳理重点产业的关键科学技术问题,统筹协调区域创新发展联合基金、国家技术创新中心、国家产业创新中心和国家制造业创新中心等举措,考虑各地创新资源和产业基础科学布局基础研究、技术研发和产业应用的创新链条,培育区域竞争优势。二是提升欠发达地区的产业创新能力。扩大跨区域科技项目,促进东中西部地区的科技合作;充分考虑欠发达地区资源禀赋和科技创新基础,探索设立专项计划支持中西部科技创新能力的提升;加强国家自然科学基金委员会区域联合创新基金、国家技术创新中心等区域创新政策衔接,加大对欠发达地区的支持。 3.3 强化政府资金引导,促进经费投入多元化 与美国主要依靠联邦政府投入实现区域创新与产业创新的协同部署不同,中国中央政府不仅通过财政投入对全国科技创新活动进行统筹布局,还通过园区类政策(如高新区、自主创新示范区等)和基地类政策(如国家产业创新中心、国家技术创新中心、国家制造业创新中心)等,广泛动员并引导地方政府和社会资金的投入。但是,当前区域创新政策运行仍存在经费不足、发展预期不稳等问题。一是明确中央财政与地方财政的职责分工和资助比例。中央财政资金支持区域重大科技任务、区域科技创新体系建设及科技创新基地建设,引导地方政府通过直接补助、后补助、以奖代补、创投引导、风险补偿等多种方式进行配套,实现中央-地方联动投入。二是以创新联合体作为区域计划实施的载体,扩大资金来源。明确联合体的必备条件,支持高校、科研机构、企业和民办非企业单位等成立创新联合体并承担区域创新计划,激励市场资金投入,形成良好区域创新生态。三是建立政府资金绩效评估机制。通过技术生态、产业创新和经济社会价值等多维评估方法,评估政府资金在促进科研基础设施共享、产业创新能力提升、人才培养和发展等方面的实际效果,提高政府资金使用效率。

来源:科情智库