探秘人类 “最强大脑”!意识的起源是初始剧情,心智探秘才是终极副本?

2025-11-18 10:42:52 浏览数量:次

周日清晨的阳光爬上窗台,

你是不是一边刷着“脑机接口让瘫痪者意念写字”的新闻,

一边好奇AI会不会偷偷产生自我意识?

开车时不用刻意思考就完成换挡

这是无意识在“打工”吗?

自由意志是天生的,

还是大脑给我们的“小错觉”?

······

这些日常里的奇妙疑问,都藏着意识的终极密码。

党的二十届四中全会审议通过的十五五规划建议明确提出大幅提高科技自立自强水平,培育壮大新兴产业和未来产业,让前沿科技真正惠及民生。

意识是什么,为何它能赋予生活的意义?意识研究与脑机接口、心理健康有哪些密切联系?今日,中国科协之声与您一同走进国家科技传播中心学术发展讲堂,听中国认知科学学会学术委员会主任、中国科学院生物物理研究所学术副所长何生,解码大脑深处的“生命密码”→

“意识并非虚无缥缈的‘灵魂’,而是由大脑中神经元活动所产生的涌现现象。理解脑与意识的关系,不仅是探索人类自我的终极疆域,也将对人工智能、脑机接口和心理健康等领域具有深远意义。”中国认知科学学会学术委员会主任、中国科学院生物物理研究所学术副所长、认知科学与心理健康全国重点实验室学术委员会主任何生,在国家科技传播中心学术发展讲堂“脑科学专场”上发表如上观点。

脑生“心”,心生万物:漫谈脑与意识 何生

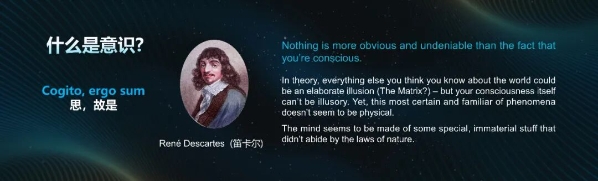

意识是什么? 笛卡尔“我思故我在”也没说透的终极问题

什么是意识?

它源于何处?

这或许是科学界面临的最深刻也最迷人的问题之一。笛卡尔曾言“我思故我在”,便将意识的存在视为了最不容置疑的思辨基点。然而,从科学的角度定义意识却异常困难。哲学家约翰·塞尔就将其描述为“从无梦的睡眠醒来之后,除非再次入睡或进入无意识状态,否则在白天持续进行的,知觉、感觉或觉察的状态”,神经科学家克里斯托夫·科赫则更诗意地称之为“意识,就是你的体验”。尽管意识没有特别清楚的定义,但我们每个人似乎脑子里面也知道它是什么,那么,意识究竟有多重要?

试想,如果在痛苦的监狱生活与“舒适”的植物人状态之间进行选择,几乎没有人会选择后者。这表明,意识的存在赋予了人类生命意义。不仅如此,理解意识对于理解知觉、注意、记忆、决策等各种认知功能都至关重要,它是贯穿认知科学领域的一条主线。

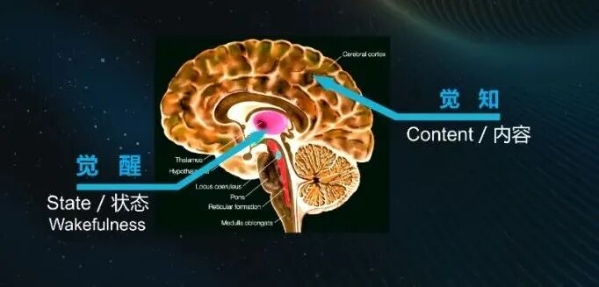

从理解意识到底代表什么含义的角度,我们就可以把对意识的描述分成两个维度,横坐标代表意识的水平,即从昏迷、麻醉到清醒的觉醒程度。纵坐标代表意识的内容,即个体对特定信息是否“觉知”。临床上会关注植物人、昏迷患者的意识水平恢复,而在认知实验中,则会更多地去探究为何有些进入大脑的信息未被“意识”到,却仍能影响行为。

脑如何生“心”? 丘脑与大脑皮层的“双人舞”决定意识高低

脑生“心”中的“心”并非指生理上的心脏,而是代指意识这个概念。脑生“心”的核心内涵在于揭示意识如何从物理的神经元产生主观意识的体验。DNA双螺旋结构的发现者之一弗朗西斯·克里克,在其科学生涯的后半段就转向了意识研究,并提出了“震惊假说”:即你所有的喜怒哀乐、记忆与自我,归根结底都是神经元的活动。

我们通常说的“意识”,包含了两个维度,一个是觉醒,一个是觉知。从觉醒的这个角度来说,是人的丘脑里面的神经活动,特别是丘脑里面神经和大脑皮层的神经之间的连接程度,功能连接的程度对觉醒非常重要,而觉知,从我们现在的神经科学的了解,更多的是在大脑皮层这个地方来表达来支持的。

哲学家大卫·查尔莫斯把意识研究要回答的问题分成两个大方向,一个是容易的问题,一个是困难的问题。“容易问题”是从第三人称视角出发,研究特定意识内容所对应的大脑神经活动。这类研究是我们目前通过脑成像等技术能够客观开展并逐步推进的,属于认知神经科学的常规范畴。“困难问题”则指向一个更根本的困惑:大脑中的物理性神经活动,究竟是如何产生出主观的“意识体验”的?这一问题被哲学家称为“解释的鸿沟”,至今仍缺乏明确的研究路径。

尽管意识研究中的“困难问题”依然存在,但学界仍涌现出诸多理论,其中以“全局工作空间理论”和“整合信息理论”最具影响力。前者将意识比喻为舞台聚光灯,被照亮的信息得以被全脑广泛访问;后者则认为,意识源于系统内部信息的整合程度。除了理论框架,意识研究也深入于具体的神经活动层面,即探究当我们产生特定主观体验时,大脑中对应的神经活动模式。这类研究旨在寻找所谓“意识体验的神经对应物”。

意识起源论战: 是宇宙基本属性,还是生命演化的“意外涌现”?

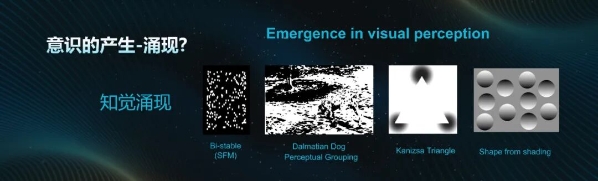

关于意识的起源,学界存在两大派别。一派是泛心论,其认为意识本身是宇宙里面的最基本的存在,如同时间、空间一样,是宇宙不可还原的基本属性,普遍存在于万物之中,只是其复杂程度不同。这一观点试图绕过“意识如何从无生命的物质中产生”这一难题。另一派是涌现论,它主张意识并非宇宙的初始设定,而是物质在演化到特定复杂阶段后“涌现”出的全新性质。具体而言,它是在生命出现、神经系统逐渐复杂化,尤其是在生物体与环境互动、进行信息整合和维持体内稳态的过程中,所诞生的一种高级功能。

就我个人而言,我更倾向于支持意识的“涌现论”观点。生命体为了维持内部稳态,需要不断监测并纠正对其生存不利的偏差。最初这可能只是简单的趋利避害机制。但随着演化,这种对“失衡”的全局性监测,可能逐渐伴随了最原始的“不适感”。这种原始的“感受”随着进化不断分化和细化,最终形成了我们今天丰富的情感体验和意识内容。这便是意识从无到有“涌现”出来的可能路径。

自然界中“涌现”现象比比皆是。例如,单个蚂蚁的行为简单,但蚁群却能构筑出结构精妙的巢穴;黏菌虽为单细胞生物,却能在地图上找出连接食物源的最优路径,其效率堪比人类工程师设计的东京地铁网络。在人类知觉中,也存在“涌现”现象,如“卡尼萨三角形”中主观轮廓的浮现,或从随机运动的圆点中“看到”一个整体运动菱形,这些主观建构的知觉模式在大脑中都有真实的神经活动基础。

意识有多重要,有什么意义?一个有效的方法就是研究“没有意识的情况下,我们能做什么”。“盲视”现象为此提供了有力证据。一些因视觉皮层损伤而宣称自己看不见的病人,却能在无视觉意识的情况下,精准完成投递信件或规避障碍等任务。他们的行为表明,在没有视觉意识的情况下,仍然能够利用视觉信息来引导他的行动。

在实验室中,研究者通过“双眼竞争”方法,将不同的图像(如一张面孔和一副动态噪音图)分别呈现给被试的左右眼,使其对其中一幅图像(如面孔)产生“看不见”的知觉状态。然而,研究发现,这些被主观意识“屏蔽”的面孔信息,其基本属性(如朝向与表情)仍能在脑内获得相当程度的无意识加工。更引人注目的是,一个完全“看不见”的人像仍能像“幽灵”般吸引空间注意,并且这种注意的定向效应并非随机,而是系统地受到被试自身性别与性取向的调节,揭示了社会性信息在无意识层面的高效处理。

既然无意识加工如此强大,意识究竟有何不可替代的价值?学者尼古拉斯·汉弗莱提出,意识让我们的生活更有意义。意识为生物体在学习过程中提供了更强大的、更长期有效的反馈信号。这对于应对复杂环境和进行长远规划至关重要。

意识研究的现实意义: 可让失语者“说话”,提供抑郁症的新解法

意识研究不仅具有理论价值,更在脑机接口、临床诊断与精神健康等现实领域展现出深远意义。在脑机接口方面,其核心任务可精准地概括为“解码意识内容”与“调控意识状态”,例如通过读取大脑信号帮助锁闭综合征患者实现交流,或利用神经调控技术干预意识水平。这为医疗康复与人机融合开辟了全新路径。

在临床领域方面,科学家已能通过读取大脑信号,帮助因渐冻症等失语的病人“说话”,甚至尝试区分植物人患者是否仍有残存的意识活动,这对于临床诊断和伦理决策意义重大。在调控方面,穿颅磁刺激等技术可通过扰动大脑活动,并分析其响应复杂度来定量测量意识水平,为评估意识障碍患者的预后提供了新工具。

此外,意识研究也为理解精神疾病开辟了新视角,精神分裂症的幻听幻视,本质上是没有外界输入时产生的异常意识表征。而抑郁症则可被视为一种“意识涌现的异态”,患者对相同的外界输入(如阴雨天)产生了与常人截然不同的、灰暗的意识体验。这些进展共同表明,对意识的科学理解正不断转化为应对现实健康挑战的有效工具。

人工智能是否会有意识?这是一个热点问题。何生认为,关键在于如何定义意识。目前的人工智能,尤其是大模型,展现了极高的智能,但智能不等于意识。何生更倾向于认为,在可预见的未来,AI仍将是强大的智能系统,而非拥有主观体验的意识主体。然而,如果认同意识是特定信息处理过程的产物,那么从原理上讲,未来AI产生意识也并非绝无可能。这不仅是技术问题,更将引发深刻的伦理思考。

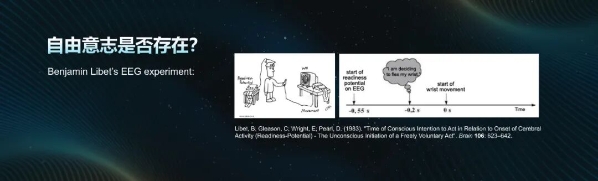

自由意志是错觉?脑电实验引发激烈争论

在探讨意识时,“自我意识”是一个核心议题。经典的镜像识别常被拿来作为研究工具,但能否识别镜像并不完全等同于自我意识的存在。可能只是受制于认知禀赋或测试情境。我国神经科学家的研究发现,猕猴可通过训练的方式学会识别镜像中的自己。这表明某些自我意识的基盘或许可以通过后天经验被激活和塑造。

关于自我意识的本质,苏格兰哲学家休谟认为,自我意识本质上是各种知觉意识的“捆绑”。而“裂脑人”与“半脑睡眠”的动物研究则表示,意识可能并非铁板一块,大脑的不同半球或许能支持相对独立的意识控制、意识体验。

那我们人到底有没有自由意志?这是一个很大的课题。加州大学教授本杰明·利贝特的经典脑电实验发现,在个体主观意识到“决定”之前,大脑中已出现预示着该动作的电信号。这引发了“自由意志是否只是一种错觉”的激烈争论。

斯坦福大学教授罗伯特·萨波尔斯基在《行为》一书中指出,人类行为的善与恶,都是生理、成长、演化与社会结构共同作用的结果;要让人类更好地“行为”,必须理解而非简单地谴责,这也论证了行为是由先天与后时的诸多因素共同决定的。科幻作家姜峯楠在《自然》上发表的一篇短文中曾构想了一个让人无法取胜的脑机游戏,以一种极端而有趣的方式,展现了如果自由意志不存在,人类处境可能面临的哲学困境。

意识是大脑这个复杂系统所产生的涌现现象,它赋予我们体验世界、建构意义的能力。尽管意识的“困难问题”尚未解决,但通过科学的实证研究,我们正一步步揭开其神秘面纱。意识研究不仅深化了我们对自身的理解,也为脑机接口、人工智能和心理健康等领域的发展提供了关键启示。

面对未来,无论是拥抱认知增强技术,还是审慎应对人工智能的潜在意识,都需要我们建立在对意识本质更深刻的理解之上。正如意识让我们每个人的生命体验充满意义,对意识的科学探索本身,也是一段充满惊奇与思考的非凡旅程。

在对谈环节,北京大学心理与认知科学学院教授罗欢作为学术主持人,与何生研究员、清华大学心理与认知科学系主任刘嘉教授、中国科学院自动化研究所研究员余山围绕自由意志、人工智能意识、意识的研究方法、脑机接口伦理等议题展开了深入的讨论与交流。

在自由意志问题上,我认为自由意志不仅存在,而且是我们作为人的必需品。意识的功能是“让我们爱上我们自己”,赋予我们存在的意义。从复杂系统的“计算不可约”性来看,未来并非在宇宙大爆炸时就已完全确定,我们当下的选择依然能定义未来。

我认为人有意识的原因恰恰是因为人的认知非常有限,就是我们的脑子跟机器不一样,我们其实没有那么多的算力,也没有那么多的存储空间,所以我们在不断地做主观建构,变成一个自洽的系统,这个系统使得人有非常强的主观感受,并且产生自己的意义,所以对待每一件事情,我们都会主观建构自己的意义,主观建构自己的解释。

从信息处理的角度看,如果意识是特定信息处理的产物,那么原则上人工智能也有可能拥有意识。脑机接口带来的认知增强,可以拓展人类体验和智能的边界,是值得拥抱的大趋势,但必须同步考虑其安全性和伦理规范。

意识研究已从哲学的“伪科学”禁区,走向了科学的实证舞台。理解“脑生‘心’”的原理,对于现实生活的启示或许在于:人生重在体验。意识到生命的意义在于丰富而独特的主观体验,或许有助于我们减少焦虑,更投入地活在当下。

中国科协推出的国家科技传播中心学术发展讲堂,突出前沿性、思辨性和传播性,面向科技工作者尤其是青年科技工作者,传播学术领域的前沿发展动态。 讲堂将持续邀请战略科学家、一流科技领军人才和创新团队,讲述突破传统的前沿探索、卓有成效的改进方法、颠覆认知的创新理论以及改写行业规则的研究成果。

来源:科协官微