当代中国科技外交的实践与特色丨科技外交的概念和特点

2021-12-03 09:04:24 浏览数量:次

罗晖 李政 崔馥娟 王梓宁

摘要

科技外交是外交的重要组成,是处理国家之间科技合作关系的活动。随着全球科技创新格局的快速发展,科技与国际关系之间的联系愈加紧密,科技对国际关系的影响愈加深入,科技外交逐渐成为国家战略的重要方向。本文基于国内外科技外交的理论研究,对科技外交的定义和特征、我国开展科技外交的实践历程、当前科技外交面临的机遇与挑战以及未来如何加强科技外交的战略谋划进行梳理和分析,提出应明确科技外交战略目标,构建中国特色大国科技外交理论体系,打造适应新型国际关系的全球科技合作版图,推动全球科技治理体系变革,强化风险预见和应急处突能力, 积极发挥民间科技交流的重要作用,以期对进一步做好科技外交工作有所启示。

关键词:中国科技外交 全球科技治理 人类命运共同体 民间科技交流

作者简介

罗晖,中国国际科技交流中心主任、研究员

李政,中国科协创新战略研究院副研究员

崔馥娟,中国国际科技交流中心外事服务处副处长

王梓宁,中国国际科技交流中心外事服务处项目主管

当前,科技发展日新月异,全球科技创新格局加快调整,中国科技实力迅速提升,我国科技发展的内外环境正发生新的变化。习近平总书记强调, “要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇” ,①“通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法”,②为科技领域的对外工作提出了新的要求。面向国家“十四五”规划和2035年远景目标,应对全球科技治理的困境和挑战,科技外交在战略谋划、理论建设、工作布局、风险防范等方面都需要加强。本文拟在把握科技外交特点与规律、认识新中国科技对外交流合作历史经验的基础上,辨析当前科技外交形势变化的趋势,提出科技外交工作的战略框架,突出民间科技交流的重要意义,强调以人类命运共同体思想为指引,形成中国科技外交的鲜明特色。

一、科技外交的概念和特点

(一)科技外交的缘起

科技外交是全球化背景下国际关系演变的一个新特点,成为建立新型国际关系的新维度。③一方面,科学技术与国家间关系的联系不断加强。冷战结束后,和平发展成为国际共识,科技对国际社会的影响愈加广泛深刻。20 世纪下半叶,科技成为强化国家力量的重要手段,国家地区间科技交往不断扩大深入,科技与外交两个领域不断叠加交织,并且联合日益紧密。④许多外交问题涉及科学、技术、文化、经济等领域的交叉综合,⑤虽然主体责任依然主要在国家,但传统外交手段已经难以应对科技领域外交事务的挑战, 需要以更灵活的“巧实力”加以解决。⑥另一方面,科技国际化的趋势更为明显。随着各国不断增加科研投入比例,“大科学”工程和计划纷纷上马, 研究开发投入在全球经济中的比重逐步上升,科学研究国际化趋势显著,全球科技创新版图加速调整。科技的进一步发展和国际化需要外交提供支持。⑦例如,实现科技人员之间交流的便利化、建设大科学研究装置、运营国际科技组织、制定国际规则和标准等,都需要国家外交机构的强力支持和外交官的博弈斡旋。科技外交对国际关系的影响日益增强,体现了科技与外交相结合、官方与非官方协同运作的客观实际,是整体观、系统观的必然要求和结果。

科技外交这一概念可以追溯到20世纪90年代。1999年,美国国务院发布《对外政策中科学、技术、卫生等的全面深入:美国国务院首要工作》报告,其中提出,科技外交是科技与外交的交叉与融合。⑧美国国内还创办了名为《科学与外交》的学术刊物。⑨同期,欧盟提出了类似概念,联合国文件中也开始出现科技外交或者科学外交的相关内容。21世纪,科技外交实践在发达国家得到发展。日本科学技术委员会于2008年发布《加强科学技术外交》,提出科技外交应该成为振兴日本的载体之一,特别是要通过引入外国资源来加强日本的研发体系建设。2010年,日本第四个科技基本计划提出了科技外交的总体规划,并设定了两个具体目标:提高日本研发的全球竞争力、提升日本在新兴国家和发展中国家的影响力。德国教育与研究部于2006年发布《高科技战略》,首次提出科技外交目标是巩固德国作为欧洲领先研究中心的地位,培养领导欧洲大陆研究和创新的能力。2020年,德国外交部出台《德国科学外交》,提出科研与学术关系政策是德国外交政策的重要组成部分,德国联邦政府的目标是确保德国成为全球教育和研究中心,并为科研人员及其所在机构构建国际网络。⑩英国提出要占据科技外交的前沿,英国外交部于2009年设立首席科学顾问,英国商业、创新和技能部与外交部共同管理科技外交网络一科学与创新网络(SIN),该网络拥有大量资助, 网点遍布全球28个国家和地区、270个地点,派出学者、科研人员和外交官担任科学官员,其中一半的科学官员派驻在亚洲。法国高等教育和研究部2010年出台“国家研究和创新策略”,提出把法国发展成为世界第五大科学强国的愿景,以及提高对欧洲研究的参与度、加强与科技发达国家的联系、对发展中国家的承诺等具体目标。法国外交部2013年发布《法国科技外交》报告,集中阐述了科技在法国外交政策中的重要角色以及未来方针。

(二)科技外交的定义

科技即科学和技术。科学指将各种知识通过细化分类研究(如数学、物 理、化学等),形成逐渐完整的知识体系,并指定产生和证明知识的方法以及一套管理科学活动的文化价值和行为。⑪技术是在劳动生产方面的经验、 知识和技巧,也泛指其他操作方面的技巧,是解决问题的方法及方法原理, 是人们利用现有事物形成新事物,或是改变现有事物功能、性能的方法。⑫

传统的外交概念是指国家以和平方式通过正式代表国家的行为在对外事务中行使主权,以处理与他国关系,参与国际事务。外交是一国维护本国利益及实现对外政策的重要手段,不同的国家利益和对外政策决定一国外交的不同性质、内容和特色,形成不同形态的外交。⑬外交既是一种专业,也是一种职业,同时也是一门艺术。⑭

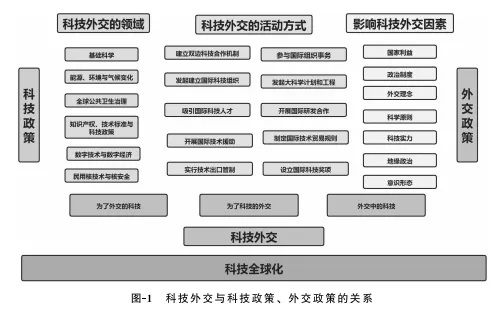

当科技与外交两个领域相交叠时,科技外交应运而生。狭义的科技外交应当包含“外交”与“科技”相互关联的核心特征。目前国际公认的科技外交概念是由英国皇家学会与美国科学促进会在2009年共同主持召开的“科技外交新前沿”专题研讨会上提出的。该定义描述了科技外交的三个方向:“外交中的科技”,通过提供科技领域的相关建议来达成外交方面的诉求;“为了科技的外交”,以外交手段促进国际科技交流与合作;“为了外交的科技”,以科技合作为手段来实现改善国际关系的目的。这一定义是目前学术界公认的对科技和外交关系较为系统的阐述。⑮

广义上看,只要是处理国家之间科技合作关系的活动,即属于科技外交的范畴。比如,联合国贸易和发展会议发布的《科技外交》报告认为,科技外交关注的重点包括技术转让和外国直接投资的国际协议,生物技术和贸易,技术风险管理、市场准入和标准制定,国际技术联盟,知识产权。⑯如前文所述,美国国务院1999年提出的定义侧重科技与外交的交叉融合。王明国将科技外交定义为主权国家为推进国家间关系、达到特定目标的一种运用了科技交流等科技相关手段的对外活动。⑰尼娜•费德洛夫认为,科技外交旨在通过各国间的科学互动,促进解决人类面临的共同问题,并在此过程中形成基于知识、科技实力分享的新型国际伙伴关系。⑱奥斯丁 •爱德华斯认为,科技外交是以科技合作、交流等为手段,建立新型、互惠的国际关系。⑲

综合上述,根据中国开展科技外交的具体实践和实际情况,结合国际组织和学术界围绕科技和外交关系的讨论,本文对“科技外交”作出如下定义:科技外交是国家总体外交战略的重要组成部分,一般指为了实现一国的科技战略和对外政策目标,以官方或者官方委托的方式,通过双边、多边等合作渠道,在缔结条约的框架下,处理对外科技合作事务的有关活动。这一定义的核心内涵包括:科技外交是科技全球化背景下建立新型国际关系的新维度,需要科技政策与外交政策的协同;科技外交既包括服务外交的科技、也蕴含服务科技的外交,既包括政府科技外交,也包括公共科技外交和民间 科技交流;科技外交的主体既包括国家元首、政府首脑、立法机关、政府机关、人民团体和政府授权的法人机构等,也包括受国家委托承担特定科技外交任务的民间主体,如行业协会、科技社团、企业、智库、传媒等;科技外交人员包括外交人员、国际合作公务人员,还包括执行特定科技外交任务的专业人员,其中多为科学家和科研人员。概括而言,科技外交的实质是利用科技领域的技术标准和规则取得科技主导地位。

科技外交活动比较集中的领域主要是基础科学、能源环境与气候变化、全球公共卫生治理、知识产权、技术标准与科技政策、数字技术和数字经济、民用核技术与核安全等。开展科技外交的方式主要有建立双边科技合作机制、参与国际组织事务、发起建立国际科技组织、发起大科学计划和工程、吸引国际科技人才、开展国际研发合作、开展国际技术援助、制定国际技术贸易规则、实行技术出口管制、设立国际科技奖项等。影响科技外交的因素包括国家利益、政治制度、外交理念、科学原则、科技实力、地缘政治和意识形态等。科技外交与科技政策、外交政策有着密切的关系(图-1),科技外交的成效对外交和科技都有着重要影响。

(三)科技外交的特点

科技外交在原则、立场、方式方法等很多方面都符合外交的一般特点, 但同时存在一定的特殊性,如科技外交对专业知识要求较高,参与人员和所开展的活动不同于传统外交,这些特点令科技外交有着鲜明的特色。

对专业知识的要求高。今天的对外交往涉及经济、社会、科技、文化等方方面面,与科技密切相关的内容越来越多,显著拓展了传统外交的范畴和边界。传统外交对外交人员所要求的基本素质,如谈判能力、判断力、政治 家风度等依然存在,然而外交议题的拓展要求大量专业人员参与其中。科技 外交所磋商的内容会涉及最新的科技成果、工程问题、研究构想、科研分工等,很多问题具有科技方面的前沿性、不确定性,或者工程上的专业性、协同性,需要前沿且具体的专业知识做支撑。比如,气候变化议题已成为国际政治议程的优先事项之一,气候知识和科学数据成为外交博弈的重要部分, 这就需要具体负责的专业外交官熟悉相关领域的前沿成果,与相关领域的专业人士深度配合。

需要科技人员深度参与。如前所述,科技外交的实质是利用科技领域的技术标准和规则取得科技主导地位。在科技外交实践中,科学家和技术人员不仅是知识和政策的提供者,而且是直接谈判人员,更多从幕后走到台前,承担起“科学家外交官”的职责。比如在技术标准和规则的磋商中,需要科学家和技术人员就以科学为基础的问题进行谈判。外交人员、国际合作公务人员也会参与到有关的科技外交事务中,发挥政策指导的作用。科技人员的深度参与也令科技外交具有独特的优势:由于科学界普遍认同在科学原则基础上应该无障碍地开展广泛的国际科技合作,即使是在国际政治关系错综复 杂甚至传统外交无法发挥作用的情况下,科技领域的合作依然能够保持国家间的联系。科学家共同的兴趣和目标,使得科学家之间的合作更加容易实现,也由于科学家被科学理想驱使愿意分享知识,使得开放科学在科技界获得广泛支持。在国际关系局势变化或出现紧张局面、传统外交沟通渠道不畅时,科学家通过对话和合作能够在一定程度上推动国家间关系的改善。比较典型的事例是美苏两国物理学家发起的帕格沃什科学和世界事务会议 (Pugwash Conferences on Science and World Affairs),在美苏冷战形势最为严峻的时期,包括美苏两国在内的各国著名科学家为防范世界核冲突、推动核裁军发挥了积极作用,我国物理学家周培源先生也参与了相关活动。为表彰该会议和科学家群体发挥的重要作用,帕格沃什科学和世界事务会议及其组织人约瑟夫•罗特布拉特于1995年获得了诺贝尔和平奖。

开展方式灵活多样。科技外交既包括服务外交的科技,也蕴含服务科技的外交;既包括政府科技外交,也包括公共科技外交和民间科技交流。科技外交使得灵活多变的外交谈判技巧与理性、公正、普遍的科技知识相互融合,⑳除了常规的缔结条约、互行文书、互派科技外交官、谈判交涉之外,还有与科技活动相适应的特有方式,如举办国际科技会议、设立科技奖项等。许多国家都把举办高水平、系列性的国际科技会议作为科技外交的重要方式。这些被称为“奥林匹克”级别的国际科技会议,往往由举办国的国家元首亲自出席并致辞,并由当地政府给予会议经费资助等。还有一些国家出于提升国家声望的意愿,通过设立国际科技大奖来争取国际科技界的认可。比如,瑞典的诺贝尔奖、挪威的阿贝尔奖、芬兰的阿尔瓦•阿尔托奖等。

坚持科学原则与维护国家利益有机结合。科技外交涉及科技和外交两个领域,科学无国界,外交则是划分国家利益的艺术,当外交原则与科技领域的科学规范相遇时,适用于科技外交领域的规范便随之产生。科研活动中所形成的规范,包括科学界公认的信仰、理论、模型、模式、事例、定律、规 律、应用、工具仪器等,不仅是科学界所遵循的理论框架和规则,而且促使人们基于科学价值来构建一切认识价值,这是科学的重要内涵。科技合作为传统外交拓展了新的对话平台和渠道,为国家间交往建立了新的维度。科学家有祖国,如何在国际交往中既坚持科学原则,又能积极维护国家利益、实现外交目标,对外交人员及科研人员均提出较高要求。

二、新中国特别是改革开放以来的科技对外交流合作

建国以来,我国的科技对外交流合作大致可以分为五个阶段:突破封锁阶段(1949-1977)、恢复正常交往与合作阶段(1978-1988)、在复杂局势中曲折发展阶段(1989-2000)、全面融入全球化阶段(2001-2012),以及新时代建设科技外交工作新格局阶段(2013年至今)㉑每个阶段的科技外交活动都带有鲜明的时代特色和历史烙印,虽然各阶段科技外交的任务要求和表现形式不同,但因时制宜、因事制宜地落实国家科技战略和对外政策目标这一要旨贯穿其中,成为不同阶段的脉络主线。

(一)突破封锁开展科技合作(1949-1977)

1949年新中国成立,开启了中国与世界关系的新纪元。新生的人民政权亟需赢得国际社会的认可和尊重,科学技术合作遂成为新中国展示自己光明、进步、发展形象的重要渠道。在当时的时代背景下,配合国家“一边倒”外交政策以及“三个世界”划分理论,㉒新中国积极学习苏联、东欧等国先进技术,为亚非拉伙伴提供援助,并通过参加相关国际组织活动,与各友好国家对应组织发展关系,配合国家举办大型国际会议等渠道,打破西方国家封锁,努力塑造新中国的科学形象和大国地位。

新中国成立初期,为学习国外科技领域的先进技术经验,提升我国科技 发展水平,国家确立了以对外科技合作与交流为手段,积极学习苏联、东欧 等国先进技术经验的基本方针。1956年秋,苏联牵头的联合原子核研究所正 式成立,其主要研究方向包括高能物理实验、核结构、核反应、中子物理、 理论物理等,国家派出王溼昌、周光召等130余位科技工作者到该所工作、 学习,积极与国际同行开展交流,增进了同各社会主义国家科技人员之间的了解和友谊。

进入60年代,我国与24个亚非国家建立和发展了科技合作关系,并签 订了 4个政府间双边科学技术协定。1964年的北京科学讨论会是新中国举办 的第一次大型国际学术会议,来自亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲的44个 国家和地区的科学家共367人参加会议。1966年又举办暑期物理研讨会,来 自各大洲33个国家和1个地区性学术组织的144位科学家参会,毛泽东主席 会见了出席会议的各国科学家代表。我国对亚非拉国家给予的技术援助赢得了第三世界国家的友谊。

20世纪70年代,中国采取了一系列重大外交行动,调整同美国的关系, 恢复在联合国的合法席位,与西方国家开展民间交流。1971年,我国开始在 联合国教科文组织等国际组织框架下开展国际科技交往与合作,并以民间科 技交流的方式同西方国家逐步建立联系。1972-1973年,中美两国科学代表 团开始进行互访。中华医学会于1972年10月应邀组团访问美国,成为新中国首个访美的科学代表团。

这一时期,中国科学家也积极参与国际科技事务,团结国际科技界的进 步力量,在国际科技界努力发出中国声音。1949年5月,世界科协主席约里 奥一居里受到法国当局迫害,中国科协工作者协会通电抗议、予以声援。 1950年10月,美国政府非法拘捕中国科学家钱学森、赵忠尧等,中华全国 自然科学专门学会联合会(简称“全国科联”)当即分别致电联合国大会主 席及世界科协总书记发出呼吁,并向美国政府提出强烈抗议。1951年4月, 全国科联派代表团出席世界科协第二届全体大会,我国著名地质学家李四光经大会选举成为世界科协副主席。

(二)恢复正常交往与合作(1978—1988)

1978年,中国实行改革开放,及时调整对外政策,恢复与西方国家的正 常交往,全面发展同世界各国友好关系。1978年3月,全国科学大会召开, 民间对外科技交流事业和科技界一起迎来了科学的春天,周培源代表中国科 协和所属学会在全国科学大会上发言,提出“全国科协和各专门学会还要更 加积极主动地开展国际学术交流活动”。㉓1978年1月21 H ,《中华人民共和 国政府和法兰西共和国政府科学技术协定》于北京正式签订,成为我国同西 方国家签订的第一个政府间科技合作协定,在该协定框架下,中法政府科技 合作联委会成立。㉔此后,对外科技交流合作全面启动,我国与欧洲主要国 家的科技合作得到恢复和发展,先后与西德、英国、意大利等国政府签订了政府间科技合作协定。

1978年7月,中美双方政府部门在空间、航空、教育、基础科学、农 业、卫生、能源、地质、地震、大气、海洋等多个领域开展对口会谈。1978 年11月,美国科促会代表团首次访华,为1979年1月两国签署《中美科技 合作协定》奠定基础。李政道、杨振宁、丁肇中等科学家多次应邀访华,并 积极努力为中国培养科技人才。1980年至1989年十年间,中美两国在互派 留学生、学者交流、农业技术、高能物理、大气等27个领域签订合作协议, 执行了将近500个政府间科技合作项目,科研人员交流达5000人次以上, 成为中美关系整体前进的重要推动力。

除积极同西方国家开展科技合作外,我国还主动组织举办国际科技会 议。1980年,中国科协主办的国际科技会议得到恢复,至1990年底,中国 科协及所属学会在国内举办国际会议达1300多次,接待来访团组3000多 个,派出人员近6000人、参加学术交流1500多次。这些会议和活动不仅帮 助中国科技界及时了解和掌握国外最新科技发展动向,而且有效增进了我国科技人员同国际科学界的交流沟通。

此外,我国还积极参与国际科技组织事务,提升我国科技影响力。1979 年,中国化学会加入国际纯粹与应用化学联合会。1981年11月,中国科协 正式加入“世界工程组织联合会”。国际科学联合会理事会(简称“国际科 联”)是全球最大的国际民间科技团体,我国在20世纪60年代曾因台湾问 题退出该组织,㉕后经过复杂曲折的沟通协调,国际科联在1982年9月第19 届全体大会上恢复了中国科协的国家会员席位。1988年,国际科联第22届大会在华召开。至1990年底,中国科学家在国际组织任职达到350人。

(三)在复杂局势中曲折发展(1989—2000)

20世纪80年代末至90年代初,世界格局风云变幻。东欧剧变、苏联解 体、冷战结束,我国外交经受住巨大考验,维护了国家稳定和发展大局。党 的十三届四中全会和1992年邓小平同志视察南方发表的重要讲话,将改革 开放和现代化建设推向新的发展阶段。在世界多极化、经济全球化的大趋势 下,我国科技外交积极进取,发挥了稳定器和压舱石的作用,妥善处理了复杂问题,逐步开启新的合作领域。

通过科技合作稳定双边关系。1992年12月,中国和俄罗斯签署《中华 人民共和国政府与俄罗斯联邦政府科学技术合作协定》。1994年,中日签署 《中华人民共和国政府和日本国政府环境保护合作协定》。1995年2月,中美 签署《能源效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》。1998年6 月,中美签署《和平利用核技术合作协定》。1997年5月,中法签署《中法 联合声明》《环境保护合作协定》《发展和平利用核能合作协定》《卫生和医 学科学合作协定》《研究与和平利用外层空间合作协定》。1999年,中巴 (西)联合研制并成功发射第一颗地球资源卫星,成为中国与拉美国家科技外交成果的典范。

积极开展科技多边合作。在亚太经合组织(APEC)机制下的经济技术 合作,成为多边科技外交的重点。1996年11月,时任中国国家主席江泽民 在APEC第四次领导人非正式会议上指出:“经济技术合作的一个重要内容 是科技领域的合作”,“本世纪在科技产业化方面最重要的创举是兴办科技工 业园区”,并建议“在亚太经合组织建立一个科技工业园区网络,以鼓励亚 太地区科技工业园区之间的经验交流与信息沟通”。㉖随后,我国开放了北京、 西安、苏州等一批科技工业园区,扩大同APEC成员的经济技术合作,促进高新技术产业发展。2000年4月,世界企业孵化与技术创新大会在上海召开。

通过科学家网络稳步开展对外交往。1995年4月,美国科学促进会主席 田长霖致信中国科协主席朱光亚,表示希望与中国科协恢复合作关系,12月 田长霖应邀访华,1996年4月双方在京联合举办“亚太地区科技界高层人士 会议”,使一度受阻的民间科技往来恢复正常。此外,我国正式启动了与世界各国的工程师互认工作,中国科协代表国家先后与德国工程师协会、罗马 尼亚工程师总会、波兰工程协会联盟、俄罗斯工程学会联合会等签订了合作 协议。我国还积极利用主场外交,组织举办了一系列高级别国际科技会议, 包括第28届国际科学理事会全体大会、第24届国际数学家大会、第15届国际植物保护大会、第15届世界药理学大会等。

(四)全面融入全球化进程(2001—2012)

进入21世纪,经济全球化深入发展,科技革命日新月异,科技创新要素 在世界范围内加速流动,全球科技界的合作更加紧密。开放科学的出现推动 了知识与科技成果的开放共享,科学家能够更加方便地跨越学科领域和国境 的限制,更加充分地分享和利用共同的研究成果,加速形成自下而上的全球 研发网络。跨国资本的流动,带动人才、信息、资金和技术的流动性不断提 高,人才流动在所有创新要素中占据核心位置。知识产权支付、高技术及其 产品出口在对外贸易中占有日益重要的地位,知识产权和技术交易的比重持续提高。

伴随积极参与经济全球化,我国更加尊重和自觉维护知识产权保护制 度。2001年,我国成为世界贸易组织正式成员,加入《与贸易有关的知识产 权协定》(TRIPs)㉗,这在科技外交领域是具有历史意义的重大事件。TRIPs 作为知识产权保护的国际公约,不仅为我国经济融入世界提供了规则支撑, 而且有力地推动了我国知识产权保护制度的完善,有利于我国从以传统产业 为基础的经济向以创新驱动的经济转型。加入TRIPs充分说明我国对知识产权保护日益重视,为我国持续推进科技进步提供助力。

通过科技合作,促进大国关系。第一,建立中美创新对话机制,缓解中 美知识产权摩擦。中国加入世贸组织以来,美国在知识产权领域不断制造摩 擦,技术出口管制逐步加剧。中国推动建立中美创新对话机制,谋求更多经贸与科技合作机会。㉘自2010年起,中美双方在对话机制下就双方关切的问 题,如中国的自主创新政策、高新技术企业认定、政府采购政策、对美资企业研发开放,㉙美国的高技术产品出口管制、对中资企业的投资安全审查等 内容进行磋商,为稳定和发展中美双边关系、增进互信和理解、促进科技创 新合作做岀重要贡献。经过双方科技界的共同努力,中美在能源、农业、卫生与健康、环境保护、气候变化等方面的科技合作继续稳步开展。第二,稳定对欧科技合作。随着欧盟国际科学与技术合作战略的实施,我国与欧盟的 科技合作成为新的亮点。欧盟的“地平线计划”鼓励欧盟国家与第三方国家 开展合作,我国成为合作最多的国家之一。第三,深化对俄科技合作。2001年,时任国家主席江泽民与普京总统在莫斯科签署《中俄睦邻友好合作条 约》,其中明确提出缔约双方将在互利的基础上开展经贸、军技、科技、能 源、运输、核能、金融、航天航空、信息技术及其他双方共同感兴趣领域的 合作。㉚2011年,时任国家主席胡锦涛和时任俄罗斯总统梅德韦杰夫在关于 《中俄睦邻友好合作条约》签署10周年的联合声明中提出,两国在科技等领 域的务实合作快速发展,并决定积极探索新的科技和创新合作方式,确保在进行优先方向的联合基础研究和高科技研发时,以及科研成果商业化和产业 化过程中开展全面合作。㉛

利用我国科技优势,巩固同发展中国家的科技合作与交流。我国与拉美地区的科技合作继续深化,在空间技术领域的合作尤为瞩目。2004年,我国与阿根廷签署了《中阿和平利用外层空间技术合作的框架协议》,帮助阿根廷发展卫星技术。2008年,我国为委内瑞拉成功发射通信卫星。同时,我国 进一步加大了对其他发展中国家的科技援助。2009年,我国与非洲国家正式 启动“中非科技合作计划”,推动与非洲国家建立新型科技伙伴关系,协助 非洲国家开展科技能力建设,增强非洲国家科技自生能力,其合作领域涉及 技术示范与推广、联合研究、技术培训、政策研究、科研设备捐赠等方面。 2011年,我国帮助巴基斯坦发射通信卫星,在航空航天、遥感和核能技术等 方面对巴基斯坦提供技术援助。

发挥主场优势,办好主场科技外交活动。2012年8月21日,国际天文 学联合会第28届大会在北京召开,来自88个国家和地区的2000余名代表就 天文学领域一系列重要议题展开交流和探讨。时任国家副主席习近平出席开幕式并致辞,强调科学技术需要开展广泛务实的国际合作,解决人类共同面临的能源资源、生态环境、气候变化、自然灾害、粮食安全、人口健康等重 大问题,以造福全人类。此外,一系列高级别国际科技会议在华召开,包括第64届国际宇航大会、国际哲学与人文科学理事会第32届大会等,为提升我国科技影响力发挥了重要作用。

(五)新时代开创科技外交工作新格局(2013年至今)

党的十八大以来,习近平总书记对外交工作运筹帷幄,牢牢把握中国和 世界的发展大势,深刻思考人类前途命运,提出了一系列富有中国特色、体 现时代精神、引领人类发展进步潮流的新理念新主张新倡议。习近平外交思 想明确了新时代我国对外工作的历史使命、总目标和必须坚持的一系列方针 原则,深刻揭示了新时代中国特色大国外交的本质要求、内在规律和前进方 向,指导开启了中国特色大国外交的新时代。㉜在习近平外交思想的指导下, 我国科技外交也积极作为,为营造良好的外部发展条件贡献力量。

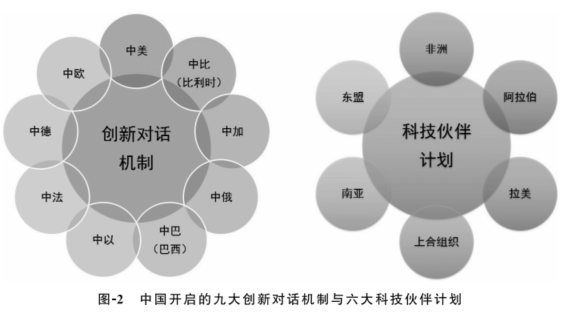

目前我国已经与160多个国家和地区建立了政府间科技合作关系,签订了110多个政府间科技合作协定,加入了 200多个政府间国际科技合作组织,形成了稳定的政府间合作机制。在驻47个国家、地区、国际组织和多边机制的70多个使领馆(使团)设置了科技处(组),派驻了146名科技外交官。中国与世界主要国家和地区开启了创新对话机制,包括中美、中欧、中 德、中法、中以、中巴(西)、中俄、中加以及中比(利时),与广大发展中国 家建立了六大科技伙伴计划(非洲、东盟、南亚、上合组织、拉美、阿拉伯), 基本实现了对发展中国家的全覆盖(图-2)。㉝

除官方科技外交稳步推进外,民间科技交流也在快速发展。中国科协与所属210个全国学会、协会和研究会通过支持科学家和科技组织开展对外交 流合作,有力地服务外交工作大局。截至2020年11月底,中国科协本级已 加入7个国际组织,所属全国学会协会研究会中有144家加入了 365个国际组织(含不同学会加入同一国际组织15个)。在中国科协本级加入的7个重 要国际组织中,有4位科学家担任主席,2位担任副主席,全国学会协会研 究会经中国科协推送在所加入组织中担任执委以上职务的有380人次,其中 副主席及以上级别任职135人次。我国科学家深入参与全球科技规则制定、 议程设置、舆论宣传、统筹协调等工作,推动科技外交不断深入,有力地支持了中国科技发展从跟跑向并跑、领跑转变。

随着中国科技实力的迅速提升,全球创新格局加快调整,科技全球化呈现出新的特点,科技外交面临的外部环境出现新变化。

(一)我国进一步发展科技外交的机遇

首先,科学研究日益成为国际化的事业,大科学计划或工程加快建设。 2018年全球国际论文合作发表量为575857篇。以中美两国的科研人员合著论文为例,2019年合作发文50330篇,为2000年发文数量(2231篇)的约22倍。新冠肺炎疫情暴发初期,中美科学界针对疫情的联合研究明显增 加。㉞各国纷纷上马大科学计划。“大科学”、“大科学工程”主要指投资强度大、跨国合作、多学科交叉、需要昂贵而复杂的实验设备、研究目标宏大的 科研项目。国际热核聚变实验堆(ITER)计划、平方公里阵列射电望远镜 (SKA)、人类全基因组DNA测序(HGP)、欧洲大型强子对撞机等大科学计 划的实施和基础设施建设,将推动国际社会更加重视对大科学研究国际合作 的支持,通过汇聚高水平的科研资源,分担大科学研究经费投入,共同建设 和维护大科学装置,致力于解决重大、复杂的科学问题。

其次,应对全球治理挑战需要国际科技合作。联合国可持续发展目标, 以及当前突出的气候变化、水和食物、人类健康、重大传染病防治、生物多 样性、减灾防灾、能源供应、网络安全等重大挑战,都关系人类社会的共同命运,需要科学技术提供解决问题的途径和发展支撑。从2012年起,中国应对气候变化对外援助开展了可再生能源利用与海洋灾害预警研究及能力建设、LED照明产品开发推广应用、秸秆综合利用技术示范、风光互补发电系 统研究推广利用、滴灌施肥水肥高效利用技术试验示范等项目,帮助发展中国家提高应对气候变化的能力。㉟2020年以来,新冠肺炎疫情暴发,进一步凸显了国际合作应对全球重大挑战的紧迫性和必要性。正如国际科学理事会指出,国际科学界以充沛的精力与开放的心态应对肺炎疫情,通过其专业技 能了解这一疾病的方方面面,评估传播趋势,进行诊断测试并研发疫苗。

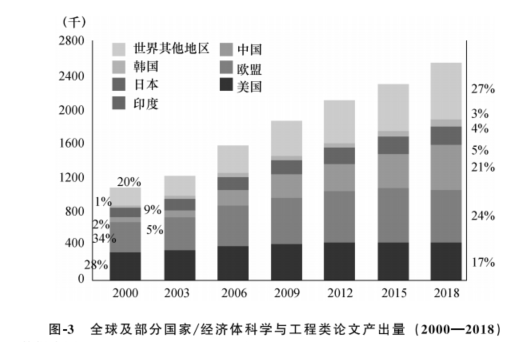

再次,全球创新版图深刻变化,科技因素对国家间实力对比、战争形态演变以及国家外交资源的影响进一步上升。亚洲正在成为新的全球科技中 心,其中中国的表现最为抢眼。从科学和工程类论文等出版物的产出数量看各国的科学产出贡献,1995年美国和欧洲合计占世界科学产出的69%, 2014年则下降到65%,而亚洲的份额从14%上升到40%,其中中国占到 20%以上。中国科技人员在2018年共发表52.83万篇科学与工程类论文。 如果把欧盟28个国家视为一个整体的话,欧盟在全球范围内的出版物产量最高,中国位列其后,再次是美国(图-3)。

(二)我国进一步发展科技外交的外部风险与挑战

开放科学旨在全面提升全球科学素质、改善科学技术发展不均衡,得到了国际社会的广泛支持。联合国教科文组织发布《UNESCO开放科学建议书》,动员国际科学界一同参与开放科学事业,推动普遍获取科学知识,以展不平衡、不充分,促进科技与经济、社会、文化 协同发展。例如,我国国家对地观测科学数据中心和国家综合地球观测数据共享平台发起和主导了国际重大灾害数据援助机制(CDDR),协调我国民用 和商业高分辨卫星资源,在2020年对伊朗洪涝、乌兹别克斯坦溃坝、黎巴嫩贝鲁特港口爆炸、哥伦比亚洪涝、斐济亚萨台风等国际重大灾害作出应急响应。㊱

数据来源:National Science Board, "The State of U. S. Science and Engineering 2020”, Research Publications, 2020, Figure 21, p. 12.

然而,美国为保障自身的科技霸权,对开放科学和科技全球化进程造成了极大破坏。2021年6月美国国会通过《美国创新和竞争法案》,其中针对中国提出《2021年应对中国挑战法案》等系列条款,通过切断中国科技企业供应链、收紧对华技术出口、限制中美科技交流、打压中国科技企业、建立排华科技规则等方式破坏科技交流合作,甚至威胁对华友好的美国科学家, 形成“寒蝉效应”。美方炮制了一系列针对中国科技发展的报告,逐步构建对华技术围堵之势。《限制、利用和竞争:应对中国的新战略》《分离的焦 虑》等报告扬言要围剿我国贸易、技术发展,提出实施“小院高墙"策略,对我国实行长期技术封锁和围堵。《中国领跑尖端技术研究》《中国的论文数 在10年间迅速增加》《中国在重点尖端领域加速投资研发》等报告认为,中 国近年来的论文数量和质量大幅提升,并称在30项尖端研究主题中占据了23个首位,而美国只有7个,这些观点无疑将竞争的矛头指向了我国基础研 究。又如,《中国在创新方面赶上美国了吗?》罗列了 36项指标说明中国科技取得的进步,分析了可能会对美国经济和安全产生破坏性影响的因素,指出“中国未来的创新需要更为宽松自由的环境”,这显然是针对基础研究发展条件,暗示未来封锁打压的对象和具体做法。《非对称竞争:应对中国科 技竞争的战略,为美国领导地位提出的可行建议》提出要依靠民主价值观, 与所谓的民主国家盟国和科技公司合作提高竞争力。特别值得警惕的是美国意图主导设立“民主科技联盟”,釆用多边机制在国际研发合作、技术标准制定和科技外交政策等方面协调立场,新建一个把中国排斥在外的制定标准的全球机构,核心依靠“五眼联盟”和日本、德国、法国、荷兰、韩国、芬兰和瑞典等国,进而拓展到G20国家,发展一个大范围的信任区(前提条件是承诺建立无华区)。在此情况下,我国科技外交工作受到强烈冲击,中美政府间对话磋商机制基本中断,基础研究领域的合作空间受到挤压,正常的学术交流和人员往来、参与国际组织事务等受到极大干扰。一些关键技术领域如人工智能、航空航天、半导体制造、网络安全方面的正常交流合作受到 的冲击尤为明显。

上述种种新机遇新挑战,赋予中国新时代科技外交以新的内涵和使命——在努力开展科技外交与国际合作的同时,要做好应对美国对华技术封锁新常态的准备,依靠高水平科技自立自强这个战略基点,抢占科技创新制高点,加快突破产业技术瓶颈,为畅通国内大循环提供科技支撑,在联通国内 国际双循环和开展全球竞争合作中,塑造更多新优势,掌握更大主动权。㊲四、加强对科技外交工作的战略谋划

面对世界百年未有之大变局,特别是在应对美国单方挑起的“科技战”中,中国科技界按照中央的部署,沉着应对、积极作为,取得了突出成绩。但是,其中也暴露了一些问题,这些问题背后有客观原因。一方面,美国及其西方盟友对中国的崛起感到前所未有的恐惧,不择手段地采取打击措施, 试图把中国固化在科技追随者和产业链的中低端。另一方面,西方一些政党对中国共产党的仇视从来没有减退,试图切割中国共产党与中国人民之间的血肉联系,在科技领域的意识形态和价值观斗争也十分激烈。同时,通过对多年科技外交实践的总结和思考,本研究也发现,我们在科技外交的战略谋划、风险预见、力量动员和斗争准备等方面存在不足,制约了科技外交工作 的主动性、有效性。

当前,中国已经全面开启建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年目标迈进。科技外交工作必须以习近平外交思想为指导,以构建人类命运 共同体为思想纲领,于危机中育新机,在变局中开新局,服务国家发展,从战略谋划、理论支撑、工作格局和底线思维等多方面强化统筹规划、整体推进,更好地发挥科技界的作用,加快塑造国际合作和竞争新优势。

第一,明确面向未来的科技外交战略目标。科技外交必须体现大国气度和大国担当,其战略目标要围绕伟大梦想和伟大事业定位,站在道义的制高点上,以维护世界和平、促进共同发展为宗旨,推动构建人类科技创新共同体,围绕国际社会共同利益,增进彼此理解和信任,提供全球科技公共产品,为实现世界和平、繁荣、开放、合作提供中国方案、中国道路。应在网络空间、核安全、海洋、减灾、卫生健康和小行星防御等领域持续推进构建人类命运共同体,团结更多国家超越意识形态、社会制度和发展阶段的差异,共同保护人民的生命安全,保护地球这个人类共同的家园。应突出“一 带一路”的重要地位,把建设21世纪“数字丝绸之路”摆在科技外交的重要位置,加强与沿线国家在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作,推动大数据、云技术和智慧城市建设,建立政治互信、经济 融合、创新引领、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。广泛开展科技人文交流,突出科学文化在超越文明隔阂中的作用,展示中国科技界的良好科学道德和科研文化。

第二,构建中国特色大国科技外交理论体系。科技外交要在总结实践经 验的基础上,丰富和发展工作理念,体现鲜明的中国特色、中国风格和中国 气派。应注重研究和总结具有中国特色的科技外交理论,使得科技外交工作 更具科学性、系统性和持续性。构建具有中国特色的科技外交理论,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,立足于历史 经验和实践探索不断丰富完善。注重从马克思主义理论中传承红色基因,从 中国优秀传统文化中汲取科学成分,借鉴世界其他国家科技外交的经验,对 其中符合人类命运共同体价值导向的内容予以吸收,丰富科技外交理论基 础。从以政府间正式交往为主的官方科技外交、以政府推动非正式交往为主 的公共科技外交和科技界发起或主导的民间交流三个方面总结实践经验,找 准规律特点,构建科技外交理论体系。

第三,打造适应新型国际关系的全球科技合作版图。科技外交要围绕全方位外交布局,打造平等均衡、互商互利的全球科技伙伴关系。既要丰富对美合作的层次架构,推动对美科技合作回到正常轨道,更要大力发展与俄罗斯的高水平、全方位科技合作。既要深化与日本、欧盟国家等科技强国的科技合作,更要密切与瑞士、以色列、荷兰、瑞典、韩国等关键小国的科技合作。要更加重视同发展中国家的科技合作,发挥中国在信息技术、卫生健康和航空航天等领域的技术优势,加大对发展中国家的技术援助力度,做好同发展中国家团结合作的大文章。针对新冠疫情仍然肆虐的形势,要按照习近平总书记重要指示要求,务实推进全球疫情防控和公共卫生领域国际科技合作,开展药物、疫苗、检测等领域的研究合作。要聚焦气候变化、人类健康 等共性问题,加强同各国科研人员的联合研发。

第四,维护公平正义,推动全球科技治理体系变革。科技外交工作必须改变以往偏重组织实施科技交流计划、签订政府间合作协定等传统方式,重视发挥企业、研究机构、科技社团和科学家的作用,进一步提高参与全球治理的能力,使中国在全球科技治理体系中具有与自身科技实力和贡献相当的地位和作用。要推动国际治理机制改革,维护和弘扬公平正义,全面参与制 定海洋、极地、网络、外空、核安全、气候变化、数字经济等新兴领域治理规则的制定,抓住机遇提出新倡议、发起新议题、建立新组织,推动改革全球科技治理体系中不公正不合理的安排,保护广大发展中国家的利益。要高度重视民间科技交流工作,发展超越现实利益的科技界的友谊和信任,为国家间关系和多边合作建立广泛、稳固的社会基础。当前,要抓紧落实习近平总书记提出的逐步放开在中国境内设立国际科技组织、外籍科学家在中国科技学术组织任职的要求,抓紧修订相关法规政策,大力支持全国学会和顶尖科学家发起国际科技组织,吸引国际一流科学家在各级学会任职,拓展全球科技开放合作的广阔舞台。

第五,坚持底线思维,强化风险预见和应急处突能力。在中国建设世界科技强国的道路上,各种敌对势力不会让我们顺顺利利实现目标,必须准备进行艰苦斗争,既包括硬实力的斗争,也包括软实力的较量。科技外交工作必须把国家利益摆在首位,坚决维护中国在科技领域的核心利益,切实保障科技安全。必须增强科技外交工作的斗争精神,在面对危害国家主权、安全和发展利益时敢于“亮剑”。必须增强战略预见能力,既要坚持把自己的事情做好,持续提升科技自主创新能力,有效应对当下关键技术“卡脖子”的 问题,也要谋划深空、深地、深海和极地等关系长远的战略发展空间问题, 更要直面人工智能、量子计算、生物技术以及物质科学、信息科学等领域的颠覆性变革,早做预案和准备,妥善应对可能的新“科技战气”

第六,推动民间科技交流不断发展,有力补充官方科技外交,为开创新 时代科技外交工作新格局发挥应有作用。一是以合作共识拓展国际科技界 “朋友圈”。以中国科协组织的民间科技交流为例,2019年各级科协组织及两 级学会共举办境内国际学术会议1473场次,境内国际学术会议参加人数 135.5万人次,交流论文14.3万篇。我国科技界还推动科学数据和科研基础设施开放共享。在新冠肺炎疫情暴发后,中国科学院、中华医学会等机构和团体搭建开放科学平台,与全球共享最新科研成果、诊治防控经验和数据资源,中国的200多种科技期刊迅速向世界卫生组织提交授权书参与COVIA-19数据库建设,为全球抗疫贡献科技期刊的力量。二是吸引各国同行共建共享国际合作平台。由我国科学家主动发起国际大科学计划和大科学家工程, 吸引全球范围内优秀科学家开展重大科学问题研究。如中国科协所属的全国学会积极围绕“一带一路”发起区域性国际组织,为沿线国家和地区深入开 展科技合作、携手应对共同挑战、促进民心相通与人文交流、推动构建人类命运共同体搭建机制性、保障性平台。三是积极主动参与全球科技治理、发 出中国声音。全球科技治理能力是科技强国的重要标志,目前我国的科技社团和科学家正在深入参与全球科技规则制定、议程设置、舆论宣传、统筹协调,越来越多的科学家进入国际科技组织领导层。中国科协与国际科学理事 会、世界工程组织联合会、国际工程联盟等国际科技组织和重点国别对口组织保持了良好的对话机制,建立了选拔培养中国科学家进入重要国际组织的工作机制,加强对国际科技组织重要职位竞选的统筹、指导和支持。四是提 供科普传播公共资源、促进文明互鉴。积极发挥科学普及在民心相通中的桥 梁纽带作用,通过传播科学知识,普及科学技术,弘扬科学精神,推动不同地区、不同文化、不同文明之间的交流合作。推动建立青少年科技教育交流机制,发展青年科学家的交流合作机制,互学互鉴、增进友谊,使青年一代成为构建人类命运共同体的生力军。五是建立科技人文交流机制,汇聚战略 共识。在中美科技交流遇到困难的特殊时期,中美两国科学家一直保持着对话机制。美国科技界有影响力的科学家和科技组织公开反对美国政府和一些 高校排挤、打压中国和华裔科学家的做法。2019年9月,美国物理学会、美 国化学会、美国天文学会、美国科学促进会等60家科学、工程学和教育组织联名发表公开信,呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合 作的行为。其后约150名美国科研领军人物联合发表声明,反对美国政府排挤、打压中国和华裔科学家。

结 语

新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,给人类发展带来了深刻变化,也为解决和应对全球性发展难题和挑战提供了新路径。当今世界,科学技术应该造福全人类。但不难看到,美国等大国依仗科技优势打造知识鸿沟,试图维护自身科技霸权地位,围堵包括中国在内的广大发展中国家实现科技进步,对开放科学与全球科技发展构成严峻挑战。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者,在外交实践中努力扩大同各国的利益交汇点,推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系,推动构建人类命运共同体。人类命运共同体的核心内涵即“建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”,不仅得到国际社会的广泛认可和支持,而且为中国开展科技外交指明了发展方向。中国科学界应高举人类命运共同体旗帜,加强对科技外交的战略谋划与战略协调,坚持价值引领、主动作为、精准施策、机制共建、对话交流,壮大国际科技界的友好力量,不断增进世界各国科学家之间的信任,促进国际科技界互信合作,以科技支撑人类可持续发展。

(责任编辑:杨嘉宜,感谢编辑部支持。)

① 《习近平主席在联合国日内瓦总部的演讲》,习近平系列重要讲话数据库,2017年1月18 日,http: //jhsjk. people, cn./article/29034230。

②《习近平向2021中关村论坛视频致贺》,习近平系列重要讲话数据库,2021年9月24日, http: //jhsjk. people, cn./article/32235904

③ Pierre-Bruno Ruffini, Science and Diplomacy)Springer, 2017.

④ D. Pestre, “Le Nouvel Univers des Sciences et des Techniques: Une Proposition. GeNeRalew, in. A. Dahanand and D. Pestre, eds.» Les Sciences Pour La Guerre: 1940-1960 , Editions de PEcole des hautes etudes en sciences sociales, 2004, pp. 11-47.

⑤ B. Hocking et al., Futures for Diplomacy : Integrative Diplomacy in the 21st Century, Netherland Institute of International Relations “Clingendael", 2012, p. 78.

⑥ The White House, National Security Strategy, 2010, http: //www. whitehouse, gov/sites/ default/files/rss viewer/national security strategy, pdf, p. 52.

⑦ National Science Board, Science & Engineering Indicators, January 15, 2018, https: / / www. nsf. gov/statistics/2018/nsb20181 /assets/nsb20181. pdf.

⑧ Committee on Science, Technology, and Health Aspects o£ the Foreign Policy Agenda of the United States, National Research Council, The Pervasive Role of Science, Technology, and Health in Foreign Policy i Imperatives for the Department of State, National Academies Press, 1999.

⑨ L. S. Davis and R. G. Patman > Science Diplomacy: New Day or False Dawn 2 World Scientific Publishing, 2015 , p. 278.

⑩ https: //www. auswaertiges-amt.de/blob/2423206/a2086c45807120c7b5842ba5055649eb/201203- science-diplomacy-strategiepapier-data. pdf.

⑪ R. K. Merton» "The Normative Structure of Science", in N. W. Storer, ed., The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investigations by Robert K. Merton , University of Chicago Press, 1973 , pp. 267-278.

⑫ 李政等:《基于突变理论的科技评价方法初探》,《科研管理》,2017年第S1期,第193-200 页。

⑬ 黄金祺:《论“外交"新定义的理论特色》,《外交评论》,2005年第3期,第100—101页。

⑭ Raoul Delcorde, " L'&olution Du MeTier De Diplomate", Annuaire Francais de Relations Internationales» Centre Thucydide—Analyse Et Recherche En Relations Internationales, Vol. 10, 2010, p. 12, http: //www. afri-ct. org.

⑮ The Royal Society and A A AS, New Frontiers in Science Diplomacy ; Navigating the Changing Balance of Power» The Royal Society, January 2010, pp. 5-6.

⑯ United Nations, Science and Technology Diplomacy: Concepts and Elements of a Work Program, United Nations Conference on Trade and Development, 2003.

⑰ 王明国:《科技外交与中美关系的未来发展》,《全球科技经济瞭望h 2017年第7期,第 40—47 页。

⑱ Nina V. Fedoroff, MScience Diplomacy in the 21st Centuryw, Cell, Vol. 36, No. 1, 2009, pp. 9-11.

⑲ Austen Edwards» Conscience and Science: Staging Science Diplomacy for the 21st Century”, The presidency org.转引自王明国:《科技外交与中美关系的未来发展》,第40页。

⑳ M. Loriol, F. Piotet and David Defolie, "Le travail diplomatique. Un metier et un art", Rapport de recherche pour le ministere des Affaires etrangeres et europeennes, 2008, p. 131.

㉑ 罗晖:《中国科技外交40年:回顾与展望》,《人民论坛•学术前沿》,2018年第23期,第 55—65 页。

㉒《杨洁後:在习近平外交思想指引下奋力推进中国特色大国外交》,中国共产党新闻网,2019 年 9 月 2 日,http: //cpc. people, com. cn/nl/2019/0902/c64094-31331718. html„

㉓《把科学院整顿好把科研工作搞上去》,《人民日报》,1978年4月3日,第2版,https: // cn. govopendata. com/renminribao/1978/4/3/2/。

㉔《中国同法国的关系》,外交部网站,http: //www. fmprc. gov. cn/web/gjhdq 676201/gj 676203/oz_ 678770/1206 679134/sbgx_ 679138/t7272. shtmL

㉕ 石林:《国际科学联合会理事会(ICSU)简况》,《力学与实践》,1983年第2期,第60页。

㉖《江泽民在亚太经合组织会议上谈科技和环保合作》,新华网,1996年11月25日,http: // www. xinhuanet. com/APEC2001/chinese/zgyAPEC/zgyAPEC lhz8. htm

㉗ TRIPs 是 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 的简称。TRIPs 与 GATT和GATS共同构成WTO规则体系的三大支柱。

㉘ 自2006年我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》颁布实施以来,美国 对其中的自主创新战略高度关注,认为对美国企业有歧视性政策,并要求我方解释对高新技术企业的 认定、政府采购政策等。

㉙ 2010年5月,美国美中贸易全国委员会(USCBC)提交报告,认为中国制定的自主创新产品 和技术清单极有可能导致歧视性政策执行。该报告提出,促使中国放弃通过政府采购或产品清单来鼓 励创新,去除对知识产权“所有权”必须在中国的要求,或者扩大认定标准。该报告同时建议,中国 应通过吸引国际上的技术开发,鼓励研发中心在华投资。

㉚《中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》,外交部网站,2001年7月16日, https: //www. fmprc. gov. cn/web/ziliao 674904/tytj 674911/tyfg_ 674913/t4976. shtmL

㉛《中国国家主席胡锦涛和俄罗斯总统梅德韦杰夫关于〈中俄睦邻友好合作条约〉签署10周年 联合声明(全文)》,外交部网站,2011 年 6 月 17 日,https: //www. fmprc. gov. cn/web/gjhdq 676201/gj 676203/oz_ 678770/1206 679110/1207 679122/t831559. shtmL

㉜ 杨洁儘:《以习近平外交思想为指导,深入推进新时代对外工作》,《求是》,2018年第15期, http: //www. qstheory. cn/dukan/qs/2018-08/01 /c 1123209510. htmo

㉝《壮大科技朋友圈,创新中国谱华章》,搜狐网,2018年12月19日,https://www.sohu. com/a/282840791 1147310

㉞ Caroline V. Fry et al., u Consolidation in a Crisis: Patterns of International Collaboration in Early CO VID-19 Research", PLoS ONE, July 2020.

㉟ 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心:《中国推动全球气候治理和国际合作的战略和 对策研究》,2020 年 9 月,https: //www. efchina, org/Attachments/Report/report-lceg-20210207-2-zh/

㊱《科学数据共享 让科技创新和经济发展比翼齐飞》,新华网,2021年8月6日,http: // www. xinhuanet. com/2021-08/06/c 1127735032. htm

㊲ 侯建国:《把科技自立自强作为国家发展的战略支撑》,《求是》,2021年第6期,http:// www. qstheory. cn/dukan/qs/2021-03/16/c 1127209161. htm

来源《外交评论》2021年第6期(总第194期)11月5日出版